Der Marktkommentar der Spiekermann & CO AG mit einer aktuellen Einschätzung zu den Chancen und Risiken an den Anlagemärkten

Starker Euro

Das dritte Quartal wurde politisch vom Konflikt zwischen den USA und Nordkorea sowie den Bundestagswahlen in Deutschland geprägt. An den Wertpapiermärkten war die starke Europäische Gemeinschaftswährung das beherrschende Thema, da der Euro seit Anfang des Jahres kräftig aufgewertet hat. Zum Dollar legte er 13 % zu, aber auch gegenüber anderen Währungen, wie z. B. dem Schweizer Franken, gewann er 8 %.

Euro im Vergleich zum US-Dollar – 5 Jahre

Ein Grund ist sicherlich die Verschiebung der politischen Unsicherheit aus Europa in Richtung der USA. Die Störfeuer EU-feindlicher Parteien haben deutlich an Schwung verloren, wie beispielsweise die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich gezeigt haben. Zudem präsentiert sich in Europa eine stabile Konjunktur mit einem breiter werdenden Aufschwung. Der Haupttreiber der Euro- Entwicklung dürfte allerdings die Geldpolitik sein. Die Notenbankverantwortlichen der Europäischen Zentralbank haben in letzter Zeit immer wieder betont, dass die extrem expansive Geldpolitik in absehbarer Zeit ein Ende finden wird und der Weg hin zur Normalität geebnet werden soll. Der Trend zu immer tieferen Zinsen würde dann beendet sein und der Euro somit wieder attraktiver werden.

Selbst wenn Investoren in den vergangenen Monaten die richtigen Aktien und Anleihen im Depot hatten, deren Kurse zum Teil deutlich zugelegt haben, hat der starke Euro diese Entwicklung weitestgehend neutralisiert. Die Stärke des Euros bedeutete eine Abwertung der entgegengesetzten Währung, wie z. B. dem US-Dollar oder dem Schweizer Franken. Der wichtigste globale Aktienindex MSCI-World hat sich aus der Sicht eines Euroanlegers in 2017 daher lediglich neutral entwickelt.

iShares MSCI World in 2017 aus der Sicht eines Euroanlegers

Ist die Gemeinschaftswährung nach dieser markanten Bewegung nun überbewertet? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen Anleger und Wirtschaftspolitiker gleichermaßen. Sie fürchten negative Konsequenzen für europäische Exporteure. Eine zu starke Landeswährung kann dem Geschäft im Ausland schaden und die Margen verschlechtern, falls in Euro abgerechnet wird.

Ob eine Währung über- oder unterbewertet ist, lässt sich mit verschiedenen Techniken messen. Die traditionelle Lehrbuchmethode geht von den Kaufkraftparitäten aus. Die Theorie besagt, dass der Wechselkurs dem Wert entspricht, bei dem die Güter in beiden Ländern gleich teuer sind. Bekanntestes Beispiel dafür ist der Big-Mac-Index der Zeitschrift „The Economist“. Dazu werden die Preise des Big Mac, eines Burgers von McDonald‘s, in den Währungen verschiedener Staaten bzw. Währungsräume verglichen. Dieser Vergleich ist zwar recht simpel, aber doch sinnvoll, da es sich um eines von wenigen Produkten handelt, was in jedem Land in etwa in der gleichen Qualität angeboten wird. Gemessen am Big-Mac-Index ist der Euro immer noch unterbewertet und sollte bei 1,20 –1,30 €/$ notieren. Gleichwohl liegen die Wechselkurse oft jahrelang über oder unter dem Kaufkraftparitäten-Kurs. Mit Währungsprognosen sollte man daher immer vorsichtig sein, da auch Zins- und Inflationsdifferenzen, relative Produktivitätsvorteile sowie Export-/Importpreisverhältnisse immer wieder berücksichtigt werden müssen. Im Falle des Euros kommt noch hinzu, dass die Ungleichgewichte der Mitgliedsstaaten nach wie vor hoch sind. Selbst dem schnell wachsenden Spanien gelingt es nicht, die öffentlichen Schulden in der Aufschwungsphase abzubauen. Der Grund ist, dass das Wachstum zu einem großen Teil öffentlichen Budgetdefiziten geschuldet ist. Spanien wird dieses Jahr voraussichtlich ein Defizit von 3 Prozent haben, also gerade noch die Maastricht-Kriterien erfüllen. Letztlich dürfte es seitens der südeuropäischen Länder einschließlich Frankreich verstärkte Bemühungen geben, das politisch gewünschte, aber ökonomisch schwierige Europrojekt über diverse Transferzahlungen fortzuführen. Keine gute Ausgangslage für eine starke Währung.

Gut möglich, dass der Euro in den kommenden Wochen noch weiter zulegt. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar derzeit stärker erscheint, als sie eigentlich ist. Die Kaukraftparität des Währungspaars liegt zwar in etwa zwischen 1,20 und 1,30 US-Dollar. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass der Euro langfristig deutlich über diese Spanne hinaus aufwerten wird. Spätestens bei 1,25 US-Dollar dürfte EZB-Chef Draghi ziemlich nervös werden; der starke Euro würde die Bilanzen der europäischen Exporteure zu stark belasten, der zarte Aufschwung in Europa wäre in Gefahr. Spätestens dann wird die EZB unseres Erachtens einmal mehr in ihren Instrumentenkasten greifen und die Geldpolitik lockern, um die eigene Währung zu schwächen. Die nächste Runde im globalen Abwertungswettlauf der Währungen wäre damit eingeläutet und eine globalere Diversifikation würde wieder positivere Ergebnisse bringen.

Schwieriger Vergleich

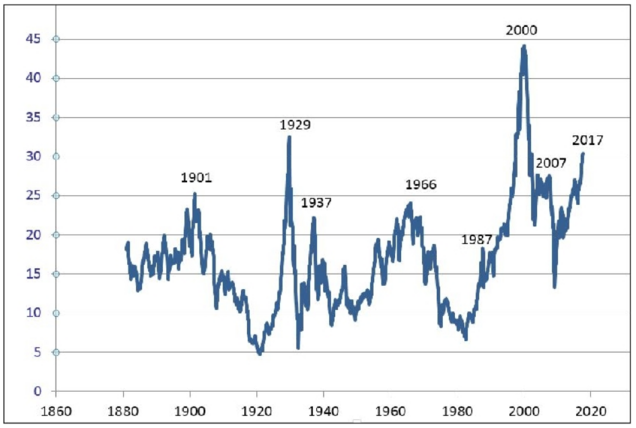

Hohe Bewertungen, eine historisch niedrige Schwankungsbreite, viel Liquidität und ein Konjunkturzyklus im fortgeschrittenen Stadium: an den Finanzmärkten gibt es immer mehr Parallelen zu der Zeit kurz vor der globalen Finanzkrise, die vor zehn Jahren ihren Anfang nahm. Wiederholt sich die Geschichte? Sind die Lehren aus der Finanzkrise bereits vergessen? Es sei sogar schlimmer als 2007, warnt John Hussman, Chef von Hussman Fund Investment, mit Blick auf die hohen Bewertungen und die zunehmende Sorglosigkeit. „Insgesamt ist die Weltwirtschaft heute viel gesünder als vor der Krise“, findet dagegen der ehemalige Goldman-Sachs-Chefökonom Jim O’Neill, der heute Ehrenprofessor an der Universität Manchester ist. Wer hat Recht? Streng genommen beide. Denn das Wirtschafts- und Finanzsystem ist in gewissen Bereichen so verwundbar wie vor der großen Krise, in anderen hat sich die Lage entspannt. Am meisten Sorgen bereiten den Skeptikern die Marktübertreibungen. Die Überbewertung von Aktien und Anleihen ist heute noch ausgeprägter als auf dem Höhepunkt vor der weltweiten Finanzkrise. Das zyklisch adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach Methode von Yale-Professor Robert Shiller beträgt bei US-Aktien über 30 und liegt damit deutlich über dem Niveau von 2006 und 2007.

Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis USA, 1880 bis 2017

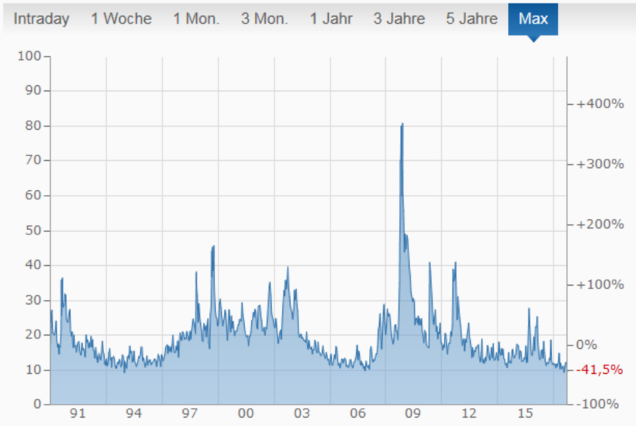

Bei den Anleihen ist die Situation nicht besser: Die Renditen von Staatspapieren liegen weit unter dem Niveau des nominellen Wirtschaftswachstums, das Ökonomen als Orientierungsgröße verwenden. In den USA rentieren zehnjährige Staatsanleihen bei 2,2 %, während das reale Wirtschaftswachstum und die Teuerung je 2 % betragen. Auch vor Ausbruch der Finanzkrise notierten die Anleiherenditen unter dem ökonomisch fairen Niveau. Mit zehnjährigen Renditen um die 5 % war die Überbewertung jedoch weniger dramatisch. Bei festverzinslichen Anlagen mit Ausfallrisiken finden Übertreibungen statt wie 2007. So ist der Renditeaufschlag von US-Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität (HighYields) auf 3,6 Prozentpunkte geschrumpft. So enge „Spreads“ wurden zuletzt 2015 und vor der Krise registriert. Die effektive Verzinsung hat das Niveau von 2007 sowohl in den USA als auch in Europa unterschritten. Die hauchdünnen Risikoaufschläge zeugen von einer großen Zuversicht der Marktteilnehmer, dass der Aufschwung noch Jahre weitergeht. Diese Sorglosigkeit lässt sich auch an dem Angstbarometer „Vix“ ablesen. Der „Vix“ misst die erwartete Schwankung auf dem Aktienmarkt anhand der Optionspreise auf den amerikanischen S&P 500 und ist auf dem Niveau von 2006/07 angekommen. Weder das Säbelrasseln rund um Nordkorea noch das Chaos im Weißen Haus bringen die Anleger nachhaltig aus der Ruhe.

VIX (S&P 500 Volatility) Chart

Was den Leverage betrifft, also den finanziellen Hebel durch Verschuldung, ist das Ergebnis weniger eindeutig. Die US-Haushalte, die vor zehn Jahren im Zentrum der Krise standen, sind heute nicht mehr das große Problem. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und auch am verfügbaren Einkommen ist ihre Verschuldung seit 2007gesunken. Deshalb hat auch der amerikanische Häusermarkt an Schreckenspotenzial verloren. Die Preise haben zwar wieder das Vorkrisenniveau erreicht, im Verhältnis zu den höheren Einkommen liegt laut Capital Economics aber keine Überbewertung vor. Auch von den Banken gehen heute weniger Risiken aus, denn sie sind besser kapitalisiert. Der Anteil Eigenkapital an der Bilanzsumme belief sich Ende 2007 zum Beispiel bei der UBS auf 1,6 %, heute liegt er über 4 %. Ein solcher Trend ist in der ganzen Branche sichtbar. Ungesicherte Kurzfristkredite, die das Beben 2007 verstärkt hatten, sind heute viel weniger verbreitet. Das Volumen der ausstehenden Commercial Papers, die einst vor allem vom Finanzsektor begeben wurden, ist von 2.200 Mrd. auf 900 Mrd. $ geschrumpft. Ob dadurch der Finanzsektor wirklich sicherer geworden ist, bleibt jedoch umstritten. Verschärft hat sich das Schuldenproblem bei den Unternehmen und der öffentlichen Hand. Die Verbindlichkeiten der US-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors sind auf über 70 % des BIP gestiegen. Auch China ist bei dem Aufbau neuer Schulden immer wieder auffällig. Und in den Industriestaaten hat die Staatsverschuldung wegen der Rezession und der Bankenrettungsprogramme deutlich zugenommen. In den USA liegt die Bruttoschuldenquote (Gesamtheit der Schulden des Staates) über 100 %. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive gibt es aber auch Entwicklungen, die Hoffnung machen. Die globalen Handelsungleichgewichte, die die Krise begünstigten, sind weniger ausgeprägt. Das Leistungsbilanzdefizit der Amerikaner ist von 6 % auf unter 3 % des BIP geschrumpft. Chinas Überschuss summierte sich vor der Krise auf 10 %. 2017 dürfte er weniger als 2 % betragen. Zudem hat sich die Weltwirtschaft erholt, ohne zu überhitzen. In den Industrieländern etwa ist die Inflation halb so hoch wie 2007. Die Energiepreise sind außerdem real viel tiefer als vor zehn Jahren und wirken nicht wie ein Bremsklotz für die Konjunktur.

Unterm Strich erscheint das gesamtwirtschaftliche Fundament also gesünder als in 2007. Gleichwohl bleiben etliche Herausforderungen, die eine aktive und diversifizierte Bewirtschaftung des Vermögens bedingen, um in schnellen Umschwüngen an den Märkten bestehen zu können.

Fazit: Terra incognita

Die wichtigsten drei Notenbanken der Welt (Fed, EZB und Bank of Japan) haben ihre Bilanzen in den letzten Jahren auf rekordhohe 14 Billionen $ ausgeweitet und somit einen Großteil dazu beigetragen, dass viel überschüssige Liquidität in die Finanzmärkte geflossen ist. Es gibt zur heutigen Situation keine historischen Parallelen. Ebenso wenig ist abzusehen, welche Konsequenzen der geordnete Rückzug der Notenbanken aus eben dieser Liquiditätszufuhr haben wird. Wir bewegen uns daher auf unbekanntem Gebiet. Es bleibt daher weiterhin sinnvoll, sich auf verschiedene Szenarien einzustellen, also einen möglichst flexiblen Vermögensmix aus Aktien, Anleihen, strategischer Liquidität und Gold anzustreben. Denn die Bewertungen in zahlreichen Anlagen sind hoch, die Zinsen so niedrig und ergo die Verschuldung so hoch wie nie.

Angesichts der strukturellen Herausforderungen, vor denen Europa während der nächsten 10 Jahre steht, ist es nach wie vor sehr sinnvoll, einen Teil des Vermögens außerhalb der Eurozone anzulegen. Währungsbewegungen mögen temporär für Irritationen sorgen, eine globale Diversifizierung des Vermögens in Frage zu stellen, ist deshalb aber gerade aus europäischer Perspektive nicht sinnvoll.

Aufgrund der hohen fundamentalen Bewertungen von Aktien und Anleihen dürfte das zukünftige Marktumfeld für passive Strategien deutlich schwieriger werden. Die Spiekermann & CO AG ist auf mögliche Wendungen gut vorbereitet. Eine Aktienquotensteuerung verbunden mit strategischer Liquidität oder die Veränderung der durchschnittlichen Laufzeit der Anleihen (Duration) je nach Zinserwartung sind nur zwei Elemente, die auch in einem schwieriger werdenden Umfeld Chancen ergeben. Diese wollen wir weiterhin aktiv nutzen.

In unseren beiden Fonds Spiekermann & CO Strategie I und Stiftungsfonds Spiekermann & CO haben wir beispielsweise unsere Aktienquote in 2017 in die Marktstärke hinein zu Gunsten strategischer Liquidität reduziert. Im offensiveren Strategie I beträgt diese Quote aktuell 67,5 % und im deutlich defensiveren Stiftungsfonds 20 % von maximal 30 %. Der mit immer mindestens 70 % gewichtete Rentenanteil ist aktuell im Stiftungsfonds nahezu komplett gegenüber steigenden Zinsen abgesichert.

Nichts verpassen mit unserem Online-Newsletter

Verpassen Sie keine wichtigen Informationen der Branche oder/und zu unseren Veranstaltungen.